| まえがき 〜 継承の真実 |

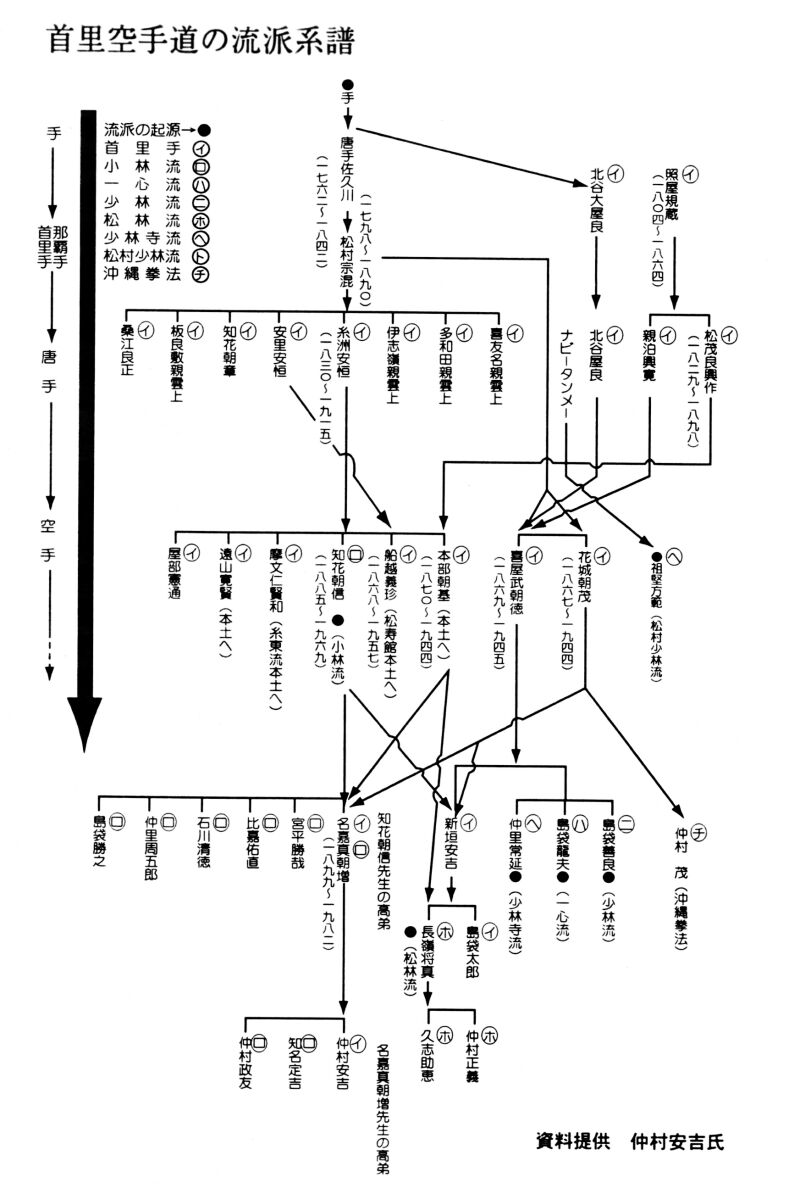

武士松村、北谷屋良等、古の諸大家から喜屋武朝徳師へ、そして仲里常延先生へと継承された武の系譜が、今日の少林寺流空手道(全沖縄少林寺流空手道協会)である。

当然だが、継承の核心は〈型〉である。

残念なことに型は軽視され、甚だしくは演武会の「出し物」程度に位置付けられているのが、今日の就中沖縄県外における状況の多くである。

喜屋武朝徳師は、古くからその〈実戦〉〈実力〉が喧伝され、この面からの「喜屋武崇拝」は未だ衰えるところを知らずの感がある。

しかし、師が唐手(空手)の本質性を型に据える伝統的、沖縄的武術観に立ち、型の保存と伝承にかたくななまでの努力を傾けたことを知る者は案外と少ないのではないだろうか。

〈師が身に修め、後世へと伝えた唐手の継承史上の位置とは〉

〈古伝の手を後世へ伝え得た要因とは〉

喜屋武朝徳師と仲里常延先生の師弟関係記の中で、その輪郭を明らかにしていくことが、この小冊子を編んだ第一の目的である。

昨今の古武道ブーム、空手ブームを反映して巷には多くの書籍・VTRが溢れ、インターネットを通じた情報交換も盛んである。

斯道に親しむ者として、とりあえずは喜ぶべきことであろう。

だが、謬論に出会うこともまた多い。

他は知らず、こと喜屋武朝徳師に関わることであれば、道統の末にある者として、黙って見過ごすことはできない。

また、出自の定かでない、自称「名人喜屋武の直伝」なるものも見受けられるが、「直伝」を標榜する者は、その継承ルートを証明して見せなければならない。さもなければ、道統「僭称」との謗りに甘んじなければならないのである。

輪郭と書いたが、詳細な調査の必要性を残しながら、小冊子の刊行を急いだ理由は、これらの状況が編者の心を衝き動かしたからである。副題を「型の継承と真実」としたのもそのためである。

|

| 喜屋武朝徳師と仲里常延先生 |

「琉球処分」(1879)から「沖縄戦」(1945)へ──近代沖縄を象徴する二大事件をつなぐ70年間。それが、拳聖喜屋武朝徳師の生きた時代である。

人々の目に触れることのなかった武術「手」は、この時代に公開され、本土へと伝えられた。そして、その後の半世紀余を経た今日では、世界中に「カラテ」の名を知らぬ者が無い程に広まっている。

しかし、公開と本土移出の過程は同時に、手にとって大切なものが失われてきた歴史でもある。

大切なもの──極めて本質的な要素でありながら、本土には広く伝承されなかった部分──を本来の沖縄の手は持っていたのである。

古伝の手が世に出されたのは「明治」という国家体制と社会・教育制度の創出期にあたり、強力な本土化が進められた時期である。手もまた「近代化」の波をかぶることとなった。加えて、その後の、強大な本土武道社会への参入の過程は、手の根幹にふれる修正・改変をもたらしたのである。

しかし、手の全てがこうした歴史過程をたどったわけではない。古伝の手の中には、変質を免れ、後世へと伝えられた潮流があった。

その中の一筋は、拳聖喜屋武朝徳師から少林寺流宗家仲里常延先生へと正しく継承され、21世紀に伝えられたのである。

その中の一筋は、拳聖喜屋武朝徳師から少林寺流宗家仲里常延先生へと正しく継承され、21世紀に伝えられたのである。

【写真】1941年(昭和16年)、左から仲里常延先生、喜屋武朝徳師、松本吉武、西平宗一郎(師の孫)、蔵当正一の各氏。

|

| 武名知らぬ者無し ── 唐手史における喜屋武朝徳師の位置 |

喜屋武朝徳師は、小柄な身体つきではあったが、超人的な俊敏性と驚くべき筋力の発動能力を併せ持ち、戦前の沖縄でチャンミーグヮーの威名を知らぬ者は無かった。

師は若き日、まだ存命していた松村宗棍や松茂良興作、屋良親雲上等、首里、泊の大家に学び、その手筋をことごとく身に修めていたのである。

「喜屋武は相当難儀している(鍛え込んでいる)」

若い頃の師を評して、糸洲安恒が高弟知花朝信に、こう語ったという。

師が初めて手を学んだのは、6歳の頃、その父からであった。

東京での雪の日、沖縄出身者が皆寒さに震える中、父朝扶と幼少の師はいつもながらの稽古を続けていたという。

師をして拳聖たらしめたのは、「体は三分、努力七分」という自らの信条どおりの生活を、一生涯に亘り継続した結果であった。

糸洲発言は、師が努力の人であった証左のひとつであるといえよう。

このことに関連してか、喜屋武朝徳師を糸洲安恒の継承者であるとする論が案外と多いのである。

しかし、「喜屋武朝徳師が糸洲安恒に師事した事実は無い」と仲里常延先生は明言している。

謬論に対する反論の一つを紹介しておきたい。

それは、著名な空手研究者グラハム・ノーブル氏によるもので、氏は「喜屋武の型は全体的に見て、糸洲のものとは全く異なっている」とした上で、「注目すべきことは、知花朝信が糸洲の弟子一覧に喜屋武朝徳を加えていないことである」と明解に論じているのである。

確かに、多くの文献が糸洲の前後で唐手(空手)史を区分する程に、その古い手の「近代化」や「体系整理」、教育分野での「市民権」獲得に果たした功績は偉大であり、これを否定することはできない。

しかし、糸洲経由の唐手の潮流、とりわけ本土へ伝えられた潮流は、近代化や普及に成功した一方で、伝統的な部分を失っていったように思われる。いわゆる「首里手」系統の唐手の全てを糸洲安恒経由でとらえる唐手(空手)史観を、見直す必要はないだろうか。

史実を後世に正しく伝えて行くために、非糸洲経由の継承経路の存在が、改めて明らかにされなければならない。

喜屋武朝徳師を経て仲里常延先生へと通っているのは、その中の有力な一本である。 |

「チャンミーグヮーがキィマックヮ(木枕)を拳で突くと、マックヮがスーッと飛んで、止まったら二つに割れた。あれは本当に不思議だった」

喜屋武朝徳師の威力を目の当たりにした、嘉手納の古老の回顧である。

1995年12月、嘉手納町中央公民館の宮平友介氏に伺った話である。師のキイマックヮ割りの記録は他にもあり、上原清吉氏はその著書の中で「大正12年首里城の南殿の舞台で行われた演武大会で、木製の夫婦枕の小さいほうを……」と紹介している。 |

「喜屋武が掛け試しに負けたという話は開いたことがない」

師の実力は沖縄中に広まり、多くの実戦譚を残すことになった。

しかし一方で、「喜屋武といえば型」と言われる程に、型には特に厳しい姿勢を堅持していた。

「師は一つひとつの動作を〈むりなく〉〈むだなく〉〈むらなく〉行い、あたかも敵と対峙しているようにとの、実践的な指導を貫いた方であった」と仲里常延先生は述べている。

〈実戦上の強さ〉と〈徹底した型へのこだわり〉、この二つの事柄が見事に統一されている──言い換えるならば〈正しく型を鍛え抜いてこそ実戦に通じる〉ということを自らの身体で示すことができたこと──これが、喜屋武朝徳師の手の特性であった。

実は師の場合に限らず、これは本来の沖縄の手に共通の在り様であって、師はその優れた体現者の一人だったのである。

実は師の場合に限らず、これは本来の沖縄の手に共通の在り様であって、師はその優れた体現者の一人だったのである。

【写真】1941年(昭和16年)、リンドー一番座の前で。

手(唐手)は明治期(1905年頃と思われる)「唐手」と書いて本土式表音「カラテ」を用いるようになった。この後1929年本土では冨名腰義珍により「空手」への表記の変更が提起される。冨名腰自身の団体名が引き続き「日本唐手研究会」を名乗っているように、表記の変更は一挙に進んだ訳ではないが、紀元2600年奉祝武徳祭演武会(1940年)に象徴される国策と軍国主義的風潮を受けて進められていった。沖縄においては、仲宗根源和らが主導者となって表記を改める動きが起こり、有名な1936年10月の「沖縄空手家座談会」(琉球新報社主催)で論じられている。但し、座談会記録の中に喜屋武朝徳師の発言が見当たらないということに注意を払う必要があると思われる。喜屋武朝徳師宅の門には、晩年に至るまで「唐手教習所」の看板が架けられていたという(仲里先生談)。

唐手から空手への表記の変遷は、単に文字を超えて、手の継承史に関わる重要な問題を含んでいるが、この論議は別稿に譲り、小論では、現在一般的な「空手」の表記を併用して筆を進めることにする。 |

世に名人・達人の記録は多く、誰もが目にすることができる。しかし、その手筋を実際に学ぶことは、たやすいことではない。

唐手の術技は、文字ではなく、人の身体を通してしか伝えられないからである。ひとたび失われてしまえば、二度とこの世に現すことはできないのである。

幸いなことに、喜屋武朝徳師の手は失われること無く現代に伝わった。

それは、道統の真髄を究めた〈身体〉と、伝えられた型をいささかも変えないという堅い〈信念〉とを兼ね備えた、仲里常延先生という存在があったからである。

この重みを深く認識し、拳聖喜屋武朝徳師から仲里常延先生へと伝えられた唐手(空手)を、正しく学び、絶やすこと無く伝えて行かなければならない。

この重みを深く認識し、拳聖喜屋武朝徳師から仲里常延先生へと伝えられた唐手(空手)を、正しく学び、絶やすこと無く伝えて行かなければならない。

【写真】1941年(昭和16年)12月、喜屋武朝徳師宅の庭先(稽古場)で。左から与那嶺新孝氏、喜屋武朝徳師、仲里常延先生。

|

| 旧家知念ウェーガー ── 仲里常延先生の少年時代と唐手 |

ちゑねんもりくすく かみおりはじめてのくすく

とオモロに謡われた知念グシク、そして久高島や斎場御嶽等、知念村は豊富な史跡と伝説に彩られた風光明媚の地である。

「鉄の暴風」と呼ばれた沖縄戦でも、幸いなことに、知念村西部は比較的原状をとどめたといわれている。

戦前の唐手(空手)資料の多くが戦災で失われた中、喜屋武朝徳師の貴重な写真の多くが先生の元に残ったのは、先生のご母堂が身を以て守ったからである。そして、上記のとおり戦況の幸運もこれを助けてくれたのである。

|

1922年4月13日、仲里常延先生は、この知念村の仲里門中の本家、屋号をウェーガーという旧家の長男に生まれた。

求道館の建つ現在のご自宅が生家である。

姉6人の後の初めての男児誕生だった。

女児ばかり続いたために、出産の報を受けても「また女か」と勤務先の役場から家に帰ろうとしなかったという父仲里常一氏だが、この日ばかりは飛んで帰ったことは言うまでもない。

知念ウェーガーは、代々地頭職を勤めた家柄で、常一氏も二代目の知念村村長として活躍していた。しかし、鰹漁業での成功をめざした常一氏は、先生の生まれた年、二期日に入っていた村長職を辞して遠く八重山に出かけた。やがて起きた世界恐慌に事業は不振となり、多額の負債を残して倒産し、その負債を返済すべく、長い間南洋群島に出稼ぎに行くこととなったのである。

尚賢王の昔(17世紀)、友の頼みを断れなかったために、知念の浜で処刑される羽目になった久手堅親雲上政常。すんでの彼を救い自宅の近くに井戸を掘り近くに住まいを作って、生涯面倒を見たという。知念村に伝わる「坊主井美談」の主は知念ウェーガーの先祖である。

『知念村史』にも仲里家についての記述が度々登場する。

そのうちの一つを紹介したい。当時の知念村の小学校舎の事情や先生の父上の所在地が分かって興味深い(第2巻686ページ)。

《昭和9年(1934年)知念尋常小学校建設資金「寄付者芳名」の一覧中》

海外の部 (寄付金額)金十五円 (住所)南洋 仲里常一

|

1905年、まず県立第一中学校と県立師範学校に正科として採用された唐手は、上級の学校を中心に、次々と学校教育に採用されていった。

個別の師弟関係とは異なり、学校教育は多くの履修者を生み出し、その中に教員等指導的立場の者も現れるから、以後唐手は飛躍的に各地に広まっていったと考えられる。

「運動会等で唐手の演武を見て、憧れを抱いた」

1920年代の地域や学校が既にこうした状況下にあったことによって、仲里常延先生と唐手の最初の接点は生まれたのである。

ただ現代と異なり、憧れを抱いたからと言って直ちに手の届くところに唐手があった訳ではない。唐手修行を目的に、生地を離れ遠隔地へ赴くことが、全ての少年に許された時代ではなかった。

進学が許された家庭環境と、普通の少年からは並外れた実行力──伝説の拳豪喜屋武朝徳師の弟子になろうと考え、実行に移す大胆さ──とが先生に無かったら、今日の少林寺流は誕生しなかったであろう。

尋常高等小学校の卒業を前にして、遠くサイパン島の父から「最高学府へ進むためには普通科の学校へ行け」との手紙が来ていた。

尋常高等小学校の卒業を前にして、遠くサイパン島の父から「最高学府へ進むためには普通科の学校へ行け」との手紙が来ていた。

しかし、先生は嘉手納の県立農林学校に進んだのである。1937年4月のことであった。

1916年に設立されたその学校は、後に唐手を正課とし、若い日の喜屋武朝徳師が指導に当たったこともあった。

【写真】1940年(昭和15年)、県立農林学校生時代の仲里常延先生(中央)。

|

| ブシの矜持を守って ── 古伝の保存と継承の要因 |

北谷村嘉手納の北端に比謝橋(矼)という有名な橋があった。尚敬王の時代に架けられた、その美しい石橋を、読谷山村(現在の読谷村)側に渡ったたもとに喜屋武朝徳師は、夫人とふたりで質素に暮らしていた。集落の名を比謝矼といった。

「家計を支えるために、夫人が染め物の仕事をしていた姿が印象的だった」。当時を回想して先生はこう語っている。

師は同治帝9年(和暦明治3年)の12月、首里儀保村に生まれた。

父朝扶は第二尚氏第四代尚清王の子朝武を第一世とする喜屋武家の第十一世であり、琉球処分に先立つ沖縄と東京を舞台に繰り広げられた琉日交渉で活躍した高官の一人であった。

師はこの父に幼い頃から鍛えられ、15歳(数え年。この項以下同じ)になると本格的に手を仕込まれたといわれる。そして一、二年の後には松村宗棍の下に入門し、手の継承者としての道を本格的に歩み始めたのである。

18歳の頃と思われるが、師は父に従って上京し、26歳で帰郷するまでの間、東京の九段坂近く(麹町区富士見町)にあった尚泰侯の屋敷内で暮らすことになった。

朝扶は、朝食前の刀の素振りを日課とするような人であったが、息子である師に対しても厳しく鍛錬を課し、師もまたこれを守り、在京の間一日たりとも稽古を欠くことは無かったという。

再び首里に帰った師は、松茂良興作、親泊興寛らの達人に師事し、その業をさらに深めて行くのであるが、後に読谷山の牧原に移り、ここで尚家の馬の飼育にあたっていたチャタンヤラこと屋良親雲上と出会うことになった。クーサンクーを継承したのはこの地、この時代のことであったといわれる。

牧原は、廃藩置県で禄を失った士族が入植した土地である。かっては〈廃藩ンサムレー〉と呼ばれ、生活は凄絶を極めたといわれるが、この牧原から比謝矼の時代を通じ、師の生活は決して楽なものではなかった。

師は長くバシャムッチャー(馬車による運搬労働)に従事し、また一時期は養蚕で生計を立てていたのである。

師は長くバシャムッチャー(馬車による運搬労働)に従事し、また一時期は養蚕で生計を立てていたのである。

【写真】往年の比謝橋を追想する(県立農林学校卒業写真集所収)。

『嘉手納町 屋良史』538ページ(六)屋良の陳鼓の項には次のように記されている。

「日露戦争(1905.M38終戦)で旅順陥落が決定的になった時に、凱旋祝いが催されることになった。そこでその綱引きにチンク(陳鼓)をするよう喜屋武朝徳(チャンミ小)から提案があり、屋良の青年が受け持つことになった。喜屋武朝徳は屋良出身の妻とともに比謝橋近くに住居を構えていたが、郷里の首里でチンクを習って来て屋良の青年たちに指導していた。…(略)赤田(読谷村牧原)は綱引きに勝った時の祝いの打ち方といわれた。儀保のチンク(屋良)は綱引きの突貫に向かう打ち方…(略)」

『屋良史』に従えば、本文の「1910年頃」より古く日露戦争中、既に喜屋武朝徳師はこの地に居住していたことになる。ともあれ、喜屋武朝徳師が嘉手納で著名人として慕われ、大きな影響力を持っていたことは確かである。

|

しかし、生活の苦労と闘いながら、師は唐手の奥義を究めるべく、努力と工夫とを怠らなかった。ブシとしての矜持を守りとおしたのである。

1920年代(仲里先生が生まれ、やがて唐手に出会った時期)唐手家の中に本土へ渡る者が次々に現れた。その中に巨大な流派組織を残した者があることはよく知られている。

京都でロシア人拳闘家と試合をし、これを一撃で倒して「カラテ」の威力を一躍全国に広めた本部朝基(ムトゥブサール)の有名な逸話が雑誌『キング』に掲載されたのは、1925年9月のことであった。

喜屋武朝徳師も同じ頃、本土各地や台湾へ、何度も唐手行脚を行った。

台北市で柔道家石田信三6段の挑戦を受け、見事に退けたという良く知られたエピソードは1930年のことと伝えられる。

また、1911年生まれで、後に嘉手納の西平家に嫁いだ娘安子氏が師の修行中大阪の親戚に預けられたのが「14歳の時だった」(数え年か──筆者)との証言によれば、県外行脚の内の1回は1924年を含む1年余の期間であったということになる。 |

しかし、喜屋武朝徳師が最終的に沖縄を離れることは無かった。

このことが、無修正のままの手を今日に残す上で、決定的な要因となったのである。

糸洲安恒以来の「近代化」改変に次いで、伝来の手に本質的変化をもたらした要因には、本土移出時に関わった人々の状況が深く関係していると考えられる。

〈本土移出の主役となった唐手家の多くは「近代化」改変を経た後の糸洲の潮流を持ち込んだ〉のであり、〈受け手となった本土人の多くが、既に本土武道の相応の熟練者であった〉

概括的には、この二点が手のもつ本質性の変化に少なからず影響を与えたはずである。

喜屋武朝徳師が、糸洲安恒の系譜上にないことは既に述べたとおりである。その上、師が伝承の拠点を本土に移さなかったことによって、本土武道の術技・精神性を身につけた人々によって手を加えられ、変えられていくことが起きなかったのである。 |

仲里常延先生という継承者が誕生したのも、師が県内に活動拠点を持ち続けたからであることはいうまでもない。

仲里常延先生という継承者が誕生したのも、師が県内に活動拠点を持ち続けたからであることはいうまでもない。

【写真】1999年(平成11年)7月25日、先生は拳聖喜屋武朝徳師生誕130年記念事業の一環として、師ゆかりの地嘉手納町中央公民館横広場に顕彰碑を建立した。拳聖喜屋武朝徳師が愛用した遺品の六尺棒がたてかけてある。

|

| 比謝川畔「唐手教習所」 ── 唐手修行の日々 |

沖縄県立農林学校に入学し、念願の喜屋武朝徳師の門を叩いた先生は、やがて師に認められ、たいそう目をかけられることとなった。

農林学校は、遠方からの入学者に一年間の寄宿舎生活を義務付けていたが、進級し寄宿舎を離れた先生の下宿先は「リンドー」と呼ばれる屋良の旧家であった。

『嘉手納町史』資料編2〈服装〉の項には「屋良の伝堂家(明治)」と題された写真があり、家族の氏名等が次のように記されている。

伊 波 孫次郎(天保12年8月15日)

妻 ウ シ(嘉永2年2月10日)

長女 カ マ(喜屋武朝徳氏の妻 明治5年5月24日)

長男 孫 那(明治14年11月5日)

三女 ナ ペ(明治25年6月23日)

次女 ウ 卜(明治10年8月5日)

リンドー家とは、すなわち喜屋武朝徳師の夫人の実家だったのである。写真中、夫人は膝に幼児を抱いているが、誰方であろうか。 |

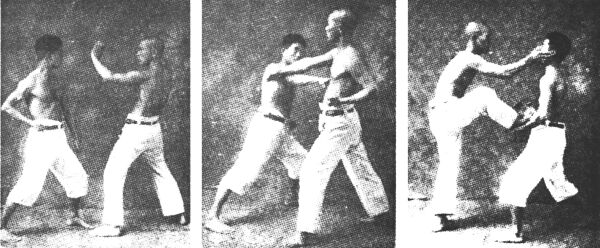

学内では剣道を学び、こちらも県下有数の実力を発揮していた先生は、放課後には比謝橋を渡り師の元へと通う毎日であった。

当時の稽古は、今のように屋内で行われたのではなかった。通常は師の家の庭先が「道場」となるのである。

入門者には、先ず伝統に則った足運びの鍛錬が課される。数ヶ月を経てようやく許された稽古、それは徹底した型の反復練習であった。

後に行われる〈型の分解〉等も無く、師の前で、古参上級の者から順番にひとりずつ、型を演じ学ぶのである。

突き方、蹴り方等は先輩からその都度習ったという。

一般に首里手系統の鍛錬型はナイファンチだとされているが、セーサンによって身体を造り鍛えたのも、師の指導に際立った特徴であった。

戦前の唐手稽古風景のスケッチであるに止まらず、喜屋武朝徳師が、型の無修正はもとより、日々の指導方法においても、唐手の伝統的な方法を晩年まで頑なに貫いていたという、貴重な証言である。 |

「師は、小柄な自分に適した技(形)を工夫し編み出していたが、弟子たちが、それを〈まねる〉ことを絶対に許さなかった」

また「〈空手に先手なし〉の精神を型の中の個々の形に表現された」

と仲里先生は語る。

これらは、先生によって引き継がれ、少林寺流の指導理念となっている。

「チンクチヌイランクシドゥヤル、ナットンドー(チンクチはまだまだだが、(型の手順の方は)どうにかできているよ)」

少し鍛錬が進んだと思う頃、出来具合を尋ねる弟子に、師は決まってこう答えたという(チンクチとは正しい型の鍛錬から得られる唐手特有の迫力、瞬発力である)。

師の言葉には、さらなる向上を促しながらも、そこに至るまでの弟子の努力を評価する慈愛が籠っていたと、先生は述懐している。

師の年齢は、既に60代の終わりから70代にかかる時期であった。

時に、衆人を前に得意のチントーを演じ、若い頃と変わらぬ二段蹴りをみせることもあったというが、普段の稽古では、畳の上に正座し、眼光鋭く弟子達の動きを見守っていた。

弟子が質問しても、師はロで説明するだけなので、細かい技の動きは理解しにくかった。現代のように技に名称等無い時代のことである。

だが、この稽古風景には唯一の例外があった。

「タッチナラーチクミソーリ(立って教えていただけますか)」

師の信頼厚い仲里常延先生が頼んだ時に限って、師は直ぐに立ち上がって模範を示してくれたのである。

先生と一緒に稽古することを誰もが望んだという。

稽古における熱心さで先生の右にでる者はなかったと、同門の人々が口をそろえて語っている。

著名な喜屋武朝徳師とその弟子達とあって、近隣の学校や部落の行事の際に、演武を請われることが多かった。先生たちが、師の名代として、一門の名に恥じない演武を終え、大任を果たした報告を受けると、師は「ありがとう」ととても喜んでくれるのであった。

稽古には厳しかったが、弟子達と心を通わせていた、師の優しい一面であった。

嘉手納には軽便鉄道の駅があり、比謝橋から南に延びる「嘉手納大通り」に役所や商店、病院が並ぶ等、戦前も中部有数の繁華街であった。しかし、まだ電気は通じていなかったのである。

自家発電の製糖工場(沖縄製糖嘉手納製糖工場1911年竣工)の外に、電灯の点っている場所は無く、ランプを点す灯油が配給制になっていたこともあり、日没後の街は闇の中であった。

当時の師弟の生活環境や、稽古の日々を想起する上で参考にしたい。

学生たちは放課後、三三五五師の家に集まるが、暗くなったところでその日の稽古は終了となったのである。 |

県立農林学校の三年間も終わりに近づき、進路選択をせまられる頃、京都の「武専」に行こうと真剣に考えた時期が先生にはあった。

「武専」は柔道・剣道の指導者を養成する武道専門学校であり、全国から強豪が集ったところである。

「剣道の実力をもってすれば、武尊には無試験で入れる。その上卒業後は国語・漢文の教師資格を得られるので、武道教師ができなくなった後も生計の道が立つ」

若き日の先生は、こう考えたのである。

この時、京都行きを選んでいれば、師弟関係は3年で終わった。

だが、先生の最終選択は嘉手納の地にある青年師範学校進学だった。

そして、2年間の青年師範修学の後、教員として赴任した北玉小学校も同じ北谷村の内にあった。

こうして、6年8ヶ月もの長きに亘って師の元に通い続けることができたのである。

一般に、戦前に首里手・拍手の師弟関係は複雑で、一生の間に多くの師に就く傾向が強かった。同じ師のもとで7年近くも修行を続けたということは、異例とも言えたのである。

少・青年期を通した長期間の修行は師の伝える型を体得するための〈客観的条件〉となり、無修正主義という〈主体的条件〉と結ばれて、先生は喜屋武朝徳師の唐手の全面的継承者となり得たのである。

「ナカザトゥ、イクサーチャーナトゥガ(仲里君、戦況はどうなっているか)」

やがて、師からこう尋ねられる日が多くなってきた。

学生であり後には教員となった先生は、師にとって貴重な情報源だったのである。

師弟の間で続けられる稽古が絶たれるのは今日か、明日か。

師から弟子への道統の継承が先か戦争が二人を引き裂くのが先か、日に日に悪化する戦況下での残り少ない時間との戦いだった、と言えよう。

1944年1月、先生のもとに、ついに召集令状が届いた。

師は言葉少なく、こう言ったという。

「チバティクーワー(がんばるんだよ)」

〈生きて帰って来い〉確かに師はそう言ったのだと先生は語っている。

|

沖縄県指定無形文化財 〈沖縄の空手古武術〉

── 戦後沖縄空手界における仲里常延先生の存在 |

同年兵50人中、終戦時生き残った者わずかに10人──戦地での先生の苦労は著書『求道』にあるが、文字通り「九死に一生を得た」と言うべきものであった。

「部隊後方の暗号班に属したことが、生還できた要因かもしれない」と先生は謙遜するが、唐手で鍛えた精神と身体に支えられてこそである。

先生の生還は唐手(空手)史の面から捉えると、喜屋武朝徳師の手の継承者が失われなかったということである。

苦しい捕虜生活に耐え、復員を果たすが、故郷の地への帰還は許されず、先生は熊本県で農業をしながらの生活を余儀なくされた。

重要なことは、先生がその地で直ちに空手の指導を始めていることである。武士ウェーガーの面目躍如と言うべきであろう。

先生は熊本県下益城郡松橋町で、1947年から帰沖までの間道場を開設。農作業の傍ら村の若者達に空手を指導した。当時九州には東恩納寛量の高弟許田重発や先生の同門の先輩奥原文英等多くの空手家が生活しており、1948年には熊本市内で先生も参加した演武会が記録されている。

戦後一時期の九州における沖縄出身空手家の活動は、沖縄戦で人・物ともに失われた沖縄空手史の空自部分を埋めるものとして、今後さらに解明されなくてはならないだろう。1920年代における沖縄空手家達の本土での活躍とは年代と性格を異にするものの、こうした経路での(九州を中心にした)本土への影響の伝播もまた空手史の一ページである。

早く帰沖(やがて事故で他界)した前述の奥原文英によって〈喜屋武朝徳師直系のブシ仲里常延〉の健在と活躍は、戦後間もない知念村にもたらされていた。

1941年12月、若き日の奥原文英氏(中央の写真の左側)と仲里常延先生(右側)。 |

敬愛する師との再会はかなわなかった。

敗戦の年の9月20日、石川にあった収容所で喜屋武朝徳師は75年の生涯を終えていた。

師のもとへ通った比謝橋も、占領軍の手で架け変えられて既に無かった。

名だたる拳豪の晩年と武才に秀でた青年の生涯の一時期が重なったという、幸運な偶然性は、戦争という危うい時代性と隣り合っていたのである。

1954年1月、先生は帰郷を果たし自宅に道場を開設する。

翌55年5月には、他の首里手系との違いを明確にし、喜屋武朝徳師の道統の無修正継承を明らかにして、〈少林寺流〉と命名。

この後先生は、少林寺流宗家としての活動にとどまらず、沖縄空手界における指導者として重要な役割を担うこととなる。

1960年1月 全日本空手道連盟沖縄地区特別本部 副会長

1965年5月 沖縄空手道連合会(全日空連から分離) 副会長

1967年2月 全沖縄空手道連盟結成(沖縄県空手道連盟と合併)

1973年4月 全沖縄空手道連盟(1期) 副会長

1979年4月 (1期) 副会長

1983年5月 (3期) 会 長

〜89年4月

1994年2月〜(新城氏の死亡による残任期間) 会 長

1995年5月〜 (1期) 会 長

2001年4月〜 会 長

【写真】1967年2月、全沖縄空手道連盟結成大会。前列左から、仲里常延(少林寺流)、比嘉祐直(小林流)、長嶺将真(松林流)、兼島信介(渡山流)、島袋善良(小林流)、上地完英(上地流)、宮里栄一(剛柔流)の各流派長。

|

公人としての先生は、帰沖後、東風平中学校を振出しに、一貫して教育者の道を歩き、校長職を歴任。また人望厚く知念村村長(2期8年間)に就任したこともよく知られている通りである。

「ケーテーナランドー」(変えてはならない)

「ウレー、ンカシヌプシンカィ、グブリーナイクトゥンデーアラン、ナマヌカタヤ、ターガン、ツクユーサンドー」(それは、先人に対して恐れ多いとの理由からではなく、真に合理的に出来ているからなのだ)

師は型について、このように喩した。

先生もまた固く教えを守り続け、次のように戒めている。

「型は伝えられた通りに行え。実戦上の観点から型を変えてはならない」

「迷うこと無く、型を反復練習し体得すれば、〈いざ)という時に自然に相手の出方に対応し、勝を制することができるのである」

喜屋武朝徳師75年の生涯に師事した弟子は数多いが、今日その手の神髄である型を、そのままに伝えている者は先生の他に無い。

1981年、本土空手界の一部から、不当な系列化の干渉を沖縄の空手界は受けた。その後の沖縄空手界を二分することとなったこの一大事件に際し、空手母国たる沖縄の名誉にかけ、その武道性・伝統性を守り抜いた一方の旗手が仲里常延先生である。

よく知られたことではあるが、本稿のテーマに深く関わるので、重ねてこのことを記しておくこととする。

二十世紀最後の年、2000年9月12日、先生は《沖縄県指定無形文化財沖縄の空手古武術》保持者に認定された。

文中、一部を除いて故人の敬称を略させていただきました。

写真は、仲里常延先生所蔵のものをお借りしました。(編者)

|

| あとがき |

「希代の名人喜屋武」の名が、人々の記憶から消え去ることは、よもやあるまい、と思う。

その型はどうであろうか。

型を使うのは〈人〉であるから、正しく伝えるのも、損なうのも人次第ということになる。

つまり型と空手をめぐる〈思想〉の在りようが問われるのである。

ところで、〈型〉という方法論は人と他の動物の違いをよく示しているのではないだろうか。

本能で行動する動物には、生来の能力を超える働きはできない。だが、人は潜在能力を引き出すために、本能的な身体運動とは異なる高度な動きを敢えて身体に課して行くという方法を見いだしたのである。

〈身体〉と〈意思〉を兼ね備える人にして初めて型が使える、ということになる。

型を〈身体〉に刻み込み、変えることなく次代に伝えていこうと努めるのは、〈思想〉無くして成し得ない業である。

小論「拳聖喜屋武朝徳師と仲里常延先生」は、東京の若い稽古生向けの拙稿(1996年)が基礎になっている。

今回新たに筆を加え、喜屋武朝徳師から仲里常延先生への道統継承の基底には、幸運や偶然の他に、型と空手の深い〈思想〉があったことを記した。

「空手に思想は無用」との向きもあろう。空手修行の本旨は〈身を以て行う鍛錬に在り、座して書物に学ぶもので無い〉と。

そのことは良く分かっているつもりだが、〈ものごとを正しく伝え続けるには、継承者の思想や客観的条件を文字に残しておくが役立つ〉と編者は考えたのである。

また、唐手(空手)史の中に位置付けてみると、少林寺流が古伝の継承に成功した背景には、それなりの歴史的条件や客観的根拠が有ったことが明らかになってきた。このことも新たに記した点である。

改めて、95年の嘉手納取材行以来の資料に目を通してみたが、喜屋武朝徳師関係「第一級資料」は、何といっても仲里常延先生の元にあった。中でも、喜屋武朝徳師の思想の一端を、生の言葉で記録にとどめることができたのは大きな成果であったと思う。

航空機で通う稽古の合間に一言、郵便で問い合わせて一言と、先生の重い口を開いていただいた。

思うにまだまだ多くのことをご存知の様子であり、その分「発掘」の楽しみは十分に残っていると言ってよい。

なお、常延先生の業績の中で忘れてならないものに、〈カタ〉をめぐる「型か形か」という表記と概念の明確化がある。

今改めて感じることは、〈喜屋武朝徳師から仲里常延先生への道統継承の基底にある思想〉とは詰まるところ先生の明らかにした〈型〉の概念そのものではないか、ということである。「(沖縄においてさえ)空手は戦国時代。型だけ見ては本当に流派は分からない」(瀬長義常氏)と指摘されるような混迷を呈する時代である。

こうした時代状況であればなおのこと、型に凝縮された不抜の伝統を、確固たる思想の裏付けを以て貫いていく時は、今を除いて無いのではないか、と思うのである。

求道館の門に参じて15年を経た。

修行の道程は険しく、二人の師の間に継承された型の神髄は、未熟な身の到底及ばざる彼方にある。

この道はしかし、〈名人喜屋武〉が歩き、常延先生が辿った道である。

師に導かれ、道友と手を携えて、〈一器水瀉一器〉の同じ道を進んで行きたい。

仲里常延先生満八十歳の御祝い日に

求道館門下生 奥野乙比古

2002年1月、千葉県岩井海岸合宿で道友とともに。2列目右から2番目が筆者

|

| 資料 |

以上の内容は、奥野乙比古師範(少林寺流空手道研究会東京本部)編著の冊子『一器水瀉一器 〜 少林寺流空手道 型の継承と真実』の中から、奥野師範の了解を得て、《まえがき・第1章「拳聖喜屋武朝徳師と仲里常延先生」・あとがき》を抜粋してご紹介したものです。著作者である奥野師範に断わりなく転載・引用することはできません。 |

|